|

|

|

|

|

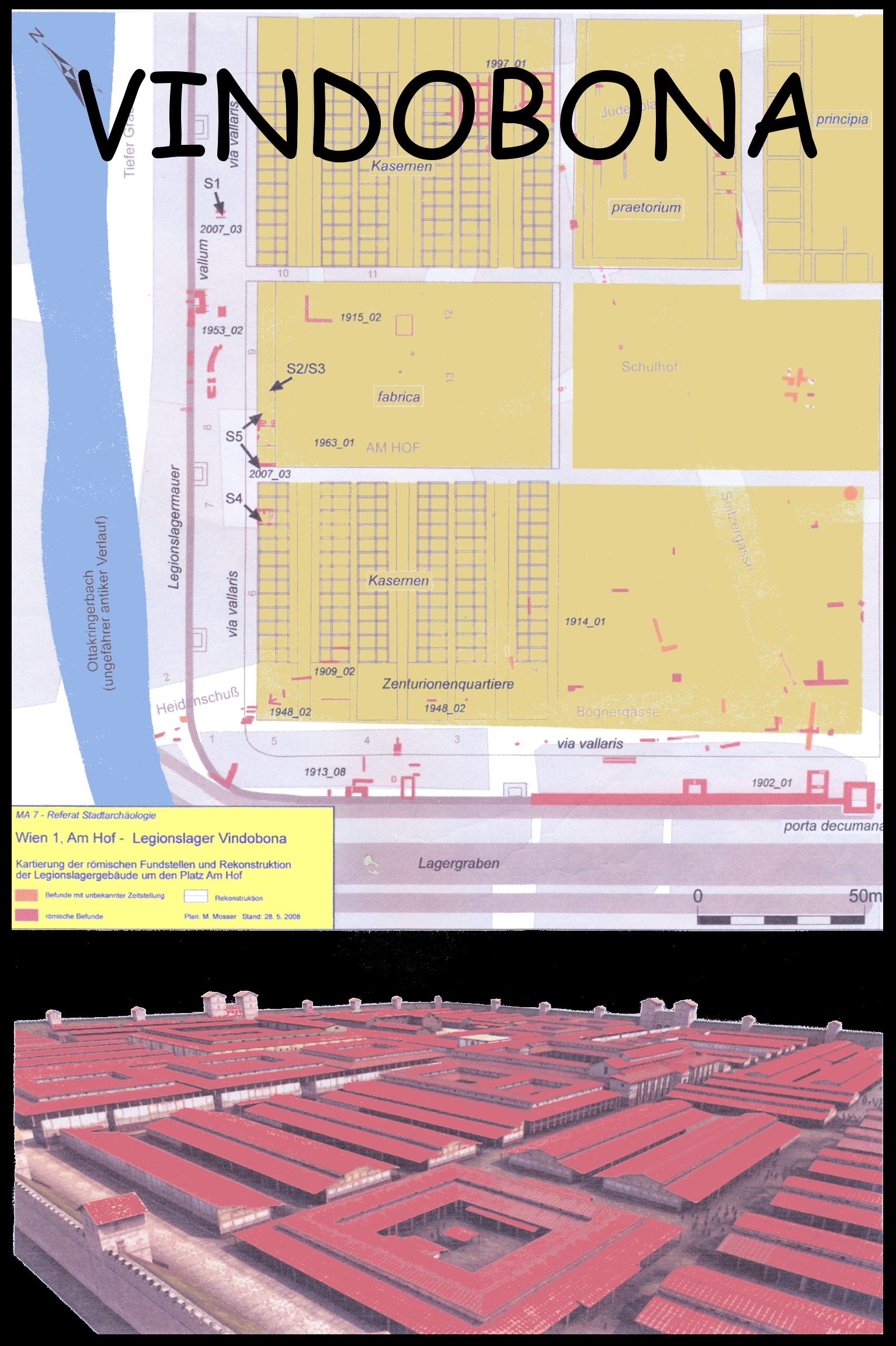

Entwicklung der Stadt

Quelle: May, Wien: Das Werden der Stadt im Zentrum Europas |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

Leben unter der Stadt

Der »soziale Bodensatz«

In den drei letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts war Wien von einer in enge Stadtmauern eingeschnürten mittelalterlichen Residenz zu einer imperialen Metropole geworden. Nach der Abtragung der Stadtbefestigungen vermittelte die Ringstraße als repräsentative Prachtmeile modernes Großstadtflair. Hinter dieser Fassade waren die gesellschaftlichen Unterschiede immer noch extrem. Zwischen den reichen Großbürgern und Adligen und dem Proletariat fehlte ein selbstbewußtes und starkes Bürgertum. Es gab viele Menschen, die am Rande der Gesellschaft lebten. Dieser »soziale Bodensatz« hatte sich in Wien buchstäblich ganz unten abgelagert, in der Kanalisation. Während über dem Stadtboden die Oberschicht einem angenehm leichten Leben frönte, Bälle besuchte, sich dem Kunstgenuß hingab und über die neue Ringstraße flanierte, herrschte unter dem Pflaster oft die blanke Not.

Diese Bedingungen zu beleuchten und dadurch zu verändern, war eines der Ziele der »Arbeiter Zeitung«. Der Journalist Max Winter (1870-1937), der seit 1895 Mitarbeiter der »AZ« war, gilt als einer der Begründer der engagierten Sozialreportage. Wien bot dem brillanten Beobachter alle Möglichkeiten, das soziale Elend aus der Nähe zu schildern. Winter stieg zu diesem Zweck auch in den Untergrund der Stadt hinab. Seine Reportage mit dem Titel »Kanalstrotter« war einer der ersten Versuche, den Wienern vom Leben unter ihren Füßen zu berichten, vielleicht Mitgefühl zu wecken und so eventuell auf Lösungsmöglichkeiten für soziale Probleme hinzuwirken. Winter fesselte den Leser, indem er nicht einfach nüchterne Fakten präsentierte, sondern ihn auf eine abenteuerliche Erkundung in die Kanalisation mitnahm. Er schildert eine merkwürdige Begegnung während eines morgendlichen Spaziergangs: »Ein Mann verschwand vor meinen Augen in einem Einstiegloch des Kanals. Er hob, den kurzen Stiel einer Harke als Hebel benutzend, das Kanalgitter, stellte es auf, stieg in den Schacht und schloß es wieder, indem er es, mit dem Rücken stützend, langsam niedergleiten ließ. (...) Durch das Kanalloch sah ich nur noch, daß der Mann unten Licht machte und dann so rasch im Bauch der Straße verschwand, wie sich der ganze übrige Vorgang abgespielt hatte. Vom Heben des Gitters bis zum Verschwinden des Lichtes da unten war keine Minute vergangen. Wer war der Mann und was wollte er da unten in den Kanälen? Winter vermutete sogleich, der Mann müsse diesen ungewöhnlichen Weg nach unten häufiger antreten, so routiniert verschwand er im Kanal.

zufriedengeben, denn noch war damals das Geheimnis des unterirdischen Wiens auch für mich ein Geheimnis. Ich wusste noch nichts von dem »Freigeschäft« der »Kanalstrotter«, wie in Wien jene Gruppe von armselig lebenden Menschen heißt, die die Schätze der Kanäle heben und damit ihren schweren Erwerb finden, den schwersten wohl, den man sich vorstellen kann. Heute bin ich um einen tiefen Blick in das harte Dasein dieser Gilde reicher. Ich kenne das Leben im Kanal und die mühselige Suche nach dem Strandgut der Großstadt, nach den verlorenen Hellern und Kreuzern, nach den Metallgegenständen und Stücken, die in den Kanälen ihr Grab finden, die Jagd nach den Knochen, die mit dem Spülicht der Großstadt da hinunter geraten, und ich kenne einen Menschen wenigstens, der diesem Erwerb seit Jahren obliegt, der mehr als zwölf Jahre hindurch Tag für Tag in die Kanäle stieg und der auch heute noch strotten geht, wenn daheim das Brot zu knapp wird, wenn sein Handel mit altem Eisen, den er in der Umgebung Wiens unternimmt, nicht ertragreich genug ist.« Mit diesem Mann, »Specklmoritz« genannt, unternahm der Reporter im Jahre 1902 schließlich einen »Strottgang«, an dem er seine Leser später teilhaben ließ. Man traf sich an einer Haltestelle der »Elektrischen« in Rudolfsheim. An der Ecke Holler- und Siebeneichengasse im heutigen XV. Bezirk hoben sie schließlich ein Kanalgitter an und stiegen an eisernen Steigsprossen die Wand des Kanalschachtes hinab. Unten angekommen, entzündeten sie eine Öllampe und wateten durch das Wasser auf der Kanalsohle in das Tunnelsystem hinein. »Aller Anfang ist schwer. Der Specklmoritz ist schon zehn Schritte voraus. Da ich ihm nun nachkeuche, scheint es mir, daß er läuft. So schnell kommt er, so langsam ich vorwärts. Schon nach den ersten zwanzig Schritten glaube ich, daß ich zurück muß. Mehr als zwei Fünftel meines Körpers muß ich unterdrücken, um durch den niederen gemauerten Kanalgang durchzukommen. Der Oberkörper ist in der Waagrechten, die Beine sind etwas gebeugt. In der Rechten trage ich das Lämpchen, dessen offene Flamme bei jedem Schritt nach vorwärts einen schwarzen Rauchschwall meinen Lungen sendet. Die linke Hand gleitet, für den gebeugten Körper Stützen suchend, an der nassen, stellenweise glitschigen Kanalwand dahin. So war ich zwanzig Schritte vorwärts gekommen, aber schon verwünschte ich heimlich meinen Forschungsdrang. Schweiß tritt aus allen Poren. Der Atem, den es mir zuerst ganz verschlagen hatte, geht kurz. Meine Beine zittern. Auch sie sind an ein Vorwärtsschreiten in leichter Kniebeuge nicht gewöhnt.« Doch seinem Credo gemäß, daß die ungesündeste Luft für den Berichterstatter die Redaktionsluft sei, folgte Winter dem Kanalstrotter trotz aller Anstrengung weiter. Unterdessen begann der Specklmoritz in dem etwa 80 Zentimeter breiten, hufeisenförmigen Kanal mit seiner Arbeit. Er siebte mit seiner Harke den Sand, der auf der Kanalsohle lag. Schon nach kurzer Zeit hatte er die ersten Heller und Kreuzer gefunden, die er sogleich in dem Sack, den er auf dem Rücken trug, verstaute. Aber der Strotter findet natürlich nicht nur Münzen, sondern auch allerhand andere metallische und nichtmetallische Gegenstände, was immer eben von der Straße oder aus den Häusern in die Kanalisation gelangt: Knöpfe, Blechlöffel, Nägel, abgebrochene Messerklingen, Stücke von Eisenreifen und die Bleihauben einiger Flaschenhälse. Auf diese Art arbeiteten sich beide unterirdisch auf die Winckelmannstraße zu, nur gelegentlich in einem Schacht, der zur Oberfläche führte, Luft schöpfend. Schließlich kamen sie in den Hauptsammelkanal unter der Linzer Straße, in dem die Abwässer dem Wiesenfluß zulaufen. Das Wasser reicht uns jetzt bis halbscheit zu den Knien. Die Strömung hat ziemliche Gewalt. Das kümmert mich aber wenig, kann ich jetzt doch fast aufrecht gehen. Nur um einige Zentimeter - zehn vielleicht - muß ich mich kleiner machen. Mit gesenktem Kopf arbeite ich mich vorwärts. Hier ist es kalt, doppelt kalt nach der schweißtreibenden Schlieftour. »Machen Sie sich nur guat zua!« mahnt mein Führer. Im Weiterschreiten erzählt er mir vom »Kaltem, dem Wiensammelkanal, der so groß sei, daß ein Heuwagen durchfahren könnte.« Doch es gab sogar unter den Strottern eine Hierarchie: noch unter dem Specklmoritz, der auf Metall aus war, standen die Knochensucher: »Das ist ein hartes Brot, wenn einer von Gebeinen leben muß, die er im Kanal findet. Da wissen die glücklichen Leut', die in Fabriken oder auf dem Bau arbeiten, gar nix davon von so einer Plage. Bis Sie da ein paar Kilo Knochen beisammen haben, glauben Sie eh schon, daß sich das Kreuz abbricht. Zwanzig Kreuzer fürs Kilo wäre noch schlecht bezahlt und die Banerstrotter kriegen zwei Kreuzer. Wenn jemand auf einen Gulden kommen will, muß er sechzig, siebzig Kilo hochschleppen. Da gehört Humor dazu. Die Knochen sind völlig durchnäßt, also muß er sie erst trocknen lassen, bevor er sie nach Atzgersdorf bringen kann. So ein Gulden ist schwer verdient...« Und daß der Specklmoritz die Knochen, die er bei seiner Suche fand, für einen unbekannten Nachfolger sichtbar in den Sand warf, diente Winter als Beweis für eine starke Solidarität zwischen den Ärmsten der Gesellschaft. Die Beschreibung dieses fürsorglichen Verhaltens wurde dabei natürlich auch zur Aufforderung an seine bessergestellten Leser, doch gleichfalls Solidarität zu üben. So war sich der Reporter denn auch gewiß: »Von dem Strotter könnte gar mancher lernen!« Denn Winters an die 1500 Reportagen waren nie nur bloße Beschreibung der Verhältnisse, sondern immer auch Aufforderungen zum Handeln. Wenn er soziale Mißstände schilderte, wie sie beispielsweise in der »Partzikhütte« herrschten, dann um sie zu ändern. Die winzige Behausung mit nicht einmal 16 Quadratmetern Grundfläche war für teures Geld an zehn Bewohner vermietet: Eine Woche nach Abdruck des Artikels wurde die Hütte abgerissen, die Bewohner fanden in anderen billigen Quartieren Unterschlupf. Sein größter Erfolg war mit Sicherheit die Berichterstattung zum »Fall Hofrichter« im Jahre 1910, in der er die Mißstände bei der Militärgerichtsbarkeit aufdeckte, die daraufhin reformiert werden mußte. Aus der Gilde der Strotter rekrutierten sich damals zum Teil die Kanalräumer, die im Auftrag der Gemeinden für die Sauberkeit in den Abflußrohren der Stadt zu sorgen hatten. Von der Arbeit eines Kanalräumers berichtete sachkundig der Specklmoritz. Sie hatten mit sogenannten Kruckn, langen Stangen, an denen vorne ein rundes Brett befestigt war, die schmalen Kanäle vom Dreck zu befreien. Doch diese Tätigkeit, ohne die die moderne Stadt kaum lebensfähig war, wurde unverhältnismäßig schlecht bezahlt: »So ist es in der Welt, wer sich wirklich plagt und die ganze Arbeit macht, kriegt nix, und der andere, der zuaschaut, alles. Die stärkste Arbeit hier unten im Kanal ist am schlechtesten bezahlt und wenn man es mit draußen vergleicht, so ist die Kanalarbeit wieder viel schlechter bezahlt als die draußen.« So das nüchterne Resümee des Kanalstrotters über das Verhältnis von Ober- und Unterwelt in der Großstadt. Um die 50 Strotter vermutete der Specklmoritz zu dieser Zeit in seiner Zunft. Dabei ist er vermutlich einer der wenigen, die - Max Winter sei Dank - dauerhaftere Spuren in der Welt hinterlassen haben. Das Schicksal derer, die sich dort unten bewegten, liegt buchstäblich im dunkeln. Namentlich bekannt ist außer dem Specklmoritz nur noch der Simandl, von dem man nicht viel mehr weiß, als daß er im Jahre 1938 spurlos verschwand. Der letzte seiner Zunft dürfte ein gewisser Hablecek gewesen sein. Nach einem Sylvesterstreit im Jahre 1958 zog er sich in das Entwässerungssystem zurück. Er soll den Kanaldeckel über sich geschlossen haben und ist seither nie wieder gesehen worden. Ob man seine Überreste eines Tages in der Kanalisation finden wird?

Kanalbewohner und Fettfischer

Während der Specklmoritz mit seiner Tätigkeit zumindest noch sich und seiner sechsköpfigen Familie ein richtiges Dach über dem Kopf finanzieren konnte, mussten manche im Wien der Jahrhundertwende noch tiefer und dauerhafter absteigen: »Der Polizei kam vor einigen Tagen die Meldung zu, daß sich im Sammelkanale in der Karl-Walder-Gasse in Rudolfsheim eine mehrköpfige Gesellschaft aufhalte, sich dort häuslich eingerichtet habe und auch dort zu übernachten pflege. Auf Grund dieser Mitteilung nahmen Polizei-Agenten und Wachmänner eine Durchsuchung des Sammelkanales vor und es wurden wirklich vier Burschen angetroffen und verhaftet.«

Wo sollte man auch sonst hin, wenn man keine Wohnung hatte? Man konnte als Bettgeher leben, also als jemand, der für geringes Geld tagsüber die noch warme Schlafstätte eines anderen benutzte und am späten Nachmittag zu verschwinden hatte. Andere fanden in Obdachlosenheimen Unterkunft oder suchten irgendwelche leerstehenden Gebäude, unbeaufsichtigten Anlagen oder Verstecke auf. Männerwohnheime hatten ebenso Konjunktur wie die berüchtigten Proletarierwohnungen in - für die Spekulanten - lukrativen Mietskasernen. Hier mußten ganze Familien auf wenigen Quadratmetern vegetieren, oft unter erbärmlichen hygienischen Bedingungen. Angesichts dieser Lage war es kein Wunder, daß mancher sogar im Kanal schliefen. Wobei das nicht zwangsläufig die Kanalstrotter waren: Es gab wohl ebensoviele, die oben wohnten und unten arbeiteten, wie umgekehrt.

Sie mühten sich im Gestank der Kanalisation ab, um das Rohmaterial für die Seife zu fördern, mit der man sich über der Erde die Hälse wusch. Unterirdisch blieben die Hälse dreckig. Diese Entwurzelten, die sogar von vielen Bettlern gemieden wurden, lebten zum großen Teil in den Kanälen und kamen praktisch nur ans Tageslicht, um ihre Ware abzuliefern. Der zweite bedeutende Chronist der Wiener Unterstadt ist Emil Kläger. Vor allem sein 1908 erschienenes Buch »Durch die Wiener Quartiere des Elends und Verbrechens« machte ihn auch über die Stadt hinaus bekannt. Als Feuilletonist und Gerichtsberichterstatter arbeitete er unter anderem für das »Neue Wiener Journal« und die »Neue Freie Presse«. Die Recherchen für sein Buch dauerten rund ein Vierteljahr, zeitgleich wurde für die Volksbildungseinrichtung Wiener Urania ein später recht erfolgreicher Dokumentarfilm produziert. Das auch ins Russische und Französische übersetzte Buch bildete die Grundlage für über 400 Vorträge an der Urania und wirkte sogar auf die Neugestaltung des Strafrechts im Jahre 1912 ein. Kläger verdanken wir ein plastisches Bild des seinerzeit neu errichteten Männerwohnheims in der Meldemannstraße in Wien-Brigittenau, in dem später auch der obdachlose Adolf Hitler Quartier fand. Das Obdachlosenasyl galt damals als neu und überaus komfortabel, die Preise beschrieb Kläger als »lockend billig. Ich sah einen tüchtigen Schweinsbraten mit Beilage vorübertragen, der laut Karte 19 Kreuzer kostet. Ein komplettes Mittagsmahl ist schon um 23 Kreuzer, Tee und Kaffee um fünf Kreuzer, eine Suppe mit Einlage um vier Kreuzer erhältlich.« Doch erinnern wir uns, was der Specklmoritz vier Jahre zuvor auf seinem Strottgang fand: »Neun Kreuzer und einen Heller« - und das in vier Stunden schwerer Arbeit. Jemand, der daheim noch Frau und Kinder hatte, wird also auch mit den vergleichsweise günstigen Angeboten in der Meldemannstraße kaum ausgekommen sein.

Da Emil Kläger in seinen Reportagen die unterschiedlichsten sozialen Brennpunkte der Donaumetropole besuchte, darfauch eine Visite in der legendären Zwingburg in der Wiener Kanalisation nicht fehlen. Im Kapitel über »Quartiere im Wienkanal« beschreibt er diese geschützte und bewachte, unterhalb des Schwarzenbergplatzes befindliche Anlage, die sogar schon erfolgreich gegen die Polizei verteidigt wurde. Ähnlich wie Winter läßt Kläger den Leser an seinem Abenteuer in der Unterwelt teilhaben. Er vermittelt den Eindruck, als träte man selbst den »Schrobs« - so wurden die Bewohner der Zwingburg genannt - im Abwasserkanal gegenüber. Schließlich nähert er sich dieser Zufluchtsstätte im Bauch der Stadt: Wir sahen uns zuerst einer anderthalb Meter hohen Böschung gegenüber, unter welcher der Sammelkanal, der gewöhnlich ziemlich tief ist, sein Bett hat.Und gerade gegenüber dem Schacht, den wir eben verlassen hatten, erblickten wir den Eingang zu einer Kammer, den Schlafstätten der Zwingburgbewohner, vor dem ein alter Kotzen als Vorhang befestigt war.

Übrigens sind von der Kammer selbst aus, die mit vielen kleinen Kanälen in Verbindung steht, unzählige Fluchtgelegenheiten vorhanden. Der Grund, weshalb die Obdachlosen sich hier verschanzen, ist nicht etwa darin zu suchen, daß die Leute die Einziehung wegen schwerer Verbrechen befürchten, denn es sind zumeist harmlose Burschen, denen lediglich die immer stimmenden Vagabundenparagraphen etwas anhaben können, aber sie wollen jene Aushebungen vermeiden, die nur ordnungshalber erfolgen und den Ärmsten nicht einmal diesen traurigen Ruheplatz gönnen. An Tagen, wo solche Streifungen zu befürchten stehen, sind deshalb vor der Kammer Wachposten aufgestellt, die den Genossen das Herannahen der Streifungen signalisieren.« Die Berichterstattung Klägers und Winters befriedigte zwar zu einem guten Teil die Neugier des Publikums, trug aber auch maßgeblich dazu bei, daß die Probleme der Ärmsten erkannt und von Vereinen und der Politik aufgegriffen wurden. Diese Reportagen lieferten erste Ansatzpunkte für eine moderne Armenfürsorge.

Obdachlosenasyl »Gruft«

Auch heute noch können Räume unter der Stadt zur Zufluchtsstätte werden. An der beliebtesten Einkaufsmeile der Wiener, an der Mariahilfer Straße, die zwischen dem VI. und dem VII. Bezirk verläuft, gibt es ein Stück Unterwelt, das heutigen Obdachlosen Essen und Unterkunft bietet. Unter der Barockkirche Zur Maria Hülf befindet sich ein Kellergewölbe, das immer noch den Namen Gruft trägt. Wie unter der Michaelerkirche und unter anderen Kirchen ist auch hier davon auszugehen, daß der große Raum, der früher als Bestattungsort gedient hat, ursprünglich nicht für die Lebenden gedacht war. Doch das hat sich seit Advent 1986 gründlich geändert. Die Gruft ist damals zu einem Zufluchtsort geworden für Menschen, die auf der Straße stehen.

Zur Verfügung gestellt von der Pfarre Mariahilf, umgebaut und renoviert von den Obdachlosen selbst, ist sie für viele zum einzigen Fixpunkt in ihrem Leben geworden. Im Sommer 1996 wurde schließlich die Leitung der Gruft von der Caritas übernommen. Das Team aus diplomierten Sozialarbeitern und Zivildienstleistenden übt mit Unterstützung von Freiwilligen aktive Bürgerhilfe. Sie haben das Ziel, Menschen, die ihre Wohnung verloren haben, wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Hier gilt der Leitsatz: Abgewiesen wird niemand, geholfen wird jedem, der Hilfe braucht. Eine kleine Treppe führt hinab in einen vollbesetzten Raum, in dem gemeinsam gegessen wird, zum Beispiel Eintopf mit Fleischeinlage. Das wichtigste Angebot der Gruft ist aber die Aufenthalts- und Übernachtungsmöglichkeit rund um die Uhr. Zusätzlich wird eine medizinische Grundversorgung geleistet. Daneben werden Beratungen durchgeführt und Gelegenheiten zur kreativen Betätigung gegeben. Wer hier herkommt, bekommt ein Schließfach und hat eine Postanschrift - beides von nicht zu unterschätzendem Wert, wenn man am unteren Rand der Gesellschaft lebt.

Verglichen mit den Zuständen, die Max Winter und Emil Kläger beschrieben haben, ist die geheizte Gruft mit dem Eintopf, den Brotkanten und den Waschmaschinen in jedem Fall ein wohnlicher Ort, auch wenn die gewaltigen Probleme hinter dieser Fassade nur allzu deutlich hervortreten. Die Sozialarbeiter berichten, daß manche auch heute noch unten im Kanal leben. Einer von ihnen kommt zur Mittagszeit öfters in die Gruft. Er wird von einem Hund begleitet und hat schon mehrmals erzählt, wie sein Quartier unterhalb der Stadt aussieht: Der Raum soll wie eine Wohnung eingerichtet sein, sogar mit Fernseher. Die Sachen stammen von da und dort, gehören zum Strandgut der Gesellschaft oder zum Sperrmüll. Die städtischen Kanalarbeiter sind allerdings bei ihren Inspektionsgängen noch nicht auf diese Höhlenwohnung gestoßen. Vielleicht gibt der Unbekannte mit Hund ja auch nur vor, in der Tradition der »Schrobs« aus Emil Klägers Zwingburg zu stehen. Gestrottet wird auf alle Fälle heute in den Abwasserkanälen nicht mehr. Wer oben die Passanten anbettelt, bekommt bei weitem mehr zusammen, als wenn er unter der städtischen Oberfläche unter härtesten Bedingungen nach verlorenem Kleingeld suchen müßte. Zudem hat sich das soziale Netz seit den Zeiten von Winter und Kläger wesentlich weiterentwickelt. In vielen Städten können die Betroffenen heute sogar selbst über ihre Situation berichten: in Obdachlosenzeitungen, die zu einem Teil Selbsthilfeprojekte mitfinanzieren und den Machern zudem ein bescheidenes Zubrot ermöglichen. In Wien heißt diese Zeitung in Anlehnung an den berühmten Spielmann, der ebenfalls unfreiwillig Kontakt mit der Unterwelt bekam, »Augustin«.

Schenken, Kneipen, Clubs

Der Liebe Augustin als Wiens bekanntester Zecher konnte schon im 17. Jahrhundert die eine oder andere Kellerschenke aufsuchen. Wien ist eine Stadt, die traditionell eine Vielzahl von Kneipen und Schenken zu bieten hat: Schon während der Türkenkriege kehrten die Verteidiger der Stadt beim Fürsten Esterhazy ein, wo reichlich Freiwein ausgeteilt wurde - unterirdisch, versteht sich, im Esterhazykeller, in dem heute hauptsächlich Touristen ihr Vierterl genießen. Die Wiener Kellerwirtschaften haben alle ein individuelles Ambiente, sind verrufen oder seriös, gewöhnlich oder ungewöhnlich, modern oder antik und meistens recht gemütlich. Bis heute hat sich eine lebendige Gastronomie im Souterrain erhalten: traditionsreiche Unternehmen bestehen weiter fort, neue Clubs und Szenelokale kommen dazu. Ein Streifzug durch diesen bunten Teil der Unterstadt lohnt sich auf jeden Fall. In der Marxergasse in Wiens III. Gemeindebezirk befinden sich die Sophiensäle, ein ehemaliges Veranstaltungs- und Badehaus, unter dem sich weitläufige Kelleranlagen befinden. Die Sophiensäle haben eine große Vergangenheit als Veranstaltungsort. Gründer war der Tuchscherergehilfe Franz Morawetz. Ein russischer Major harte ihn auf den Gedanken gebracht, in Wien ein Dampfbad einzurichten, und 1826 zog er mit dem Geld seiner Frau los, um diesen Plan zu verwirklichen. 1838 konnte das Bad eröffnet werden. Schon wenige Jahre später war ein Neubau nötig, der im Januar 1848 mit einem Eröffnungsfestball unter der Leitung von Johann Strauß Vater feierlich eingeweiht wurde.

Die Schwimmhalle wurde später unter dem Namen Sophiensaal zu einem Tanzsaal umgebaut, der mit fast 520 Quadratmetern Fläche bald als das größte öffentliche Lokal Wiens galt. Konzerte und Maskenbälle, aber auch Versammlungen mit bis zu 2 700 Personen wurden hier abgehalten. Die Sophiensäle entwickelten sich im 19. Jahrhundert zu einem Veranstaltungsort mit Tradition. In den zwanziger Jahren wurden hier auch zahlreiche politische Kundgebungen abgehalten, unter anderem fand hier am 4. Mai 1926 die Gründung der österreichischen NSDAP durch Richard Suchenwirth statt. Später diente das Gebäude dann sogar als Sammelstelle für die zur Deportation in die Vernichtungslager bestimmten Juden aus Wien. Heute sind die Sophiensäle ein gealterter, heruntergekommener Gebäudekomplex mit zwei Veranstaltungssälen, Wirtschaftsräumen und Kellern, die bis zur Kanalisation reichen. Noch werden sie für Bälle, Discoveranstaltungen, Ballettaufführungen und Musicals genutzt. Doch dabei verfallen sie zusehends, der Putz löst sich von den Wänden, Fetzen aus Vorhangstoffhängen von den Eingängen herab, und vergilbte Hinweisschilder erinnern an die Vergangenheit der Räumlichkeiten. Auch in den weitläufigen, dunklen Kellergeschossen sieht es nicht viel anders aus. In den Gängen liegt Zubehör für die Musicalaufführungen, alte Preistafeln künden noch davon, daß auch hier unten einmal ein Gastronomiebetrieb war.

Geplant ist der Neubau einer Hotelanlage, in die der denkmalgeschützte große Saal integriert werden soll. Doch nicht überall wird die Geschichte so einfach entsorgt, viele Gastronomiebetriebe setzen gezielt auf ihr historisches Ambiente. Einen wirklich tiefen Einblick in die unterirdische Wiener Stadtgeschichte ermöglicht ein Besuch im Bretzl-Gwölb im Ledererhof 9. Das Haus, in dem sich die Gaststätte befindet, wurde urkundlich erstmals im Jahre 1341 erwähnt. Der Ledererhof war das Zunfthaus der Lederer und Färber, die für ihr Handwerk viel Wasser brauchten und daher ihre Betriebe immer in der Nähe von Wasserläufen errichteten. Durch den heutigen Tiefen Graben unweit dieses Hauses floß zu früheren Zeiten der Ottakringer Bach sowie der Alserbach. Das Hauptgebäude Am Hof n wurde 1881 zerstört und in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts neu erbaut. 1981 bis 1989 wurde dieses Haus mit viel Aufwand restauriert.

Der unterirdische Baukörper ist bei diesem Gebäude größer als der oberirdische: Was oben zu sehen ist, kann man praktisch als die »Spitze des Eisbergs« bezeichnen. Das erste Kellergeschoß, in dem sich heute das Lokal Bretzl-Gwölb befindet, lag zur Römerzeit ebenerdig: Eine römische Mauer mit einer Fensteröffnung ist in den jetzigen Gastraum integriert. Die drei darunterliegenden Kellergeschosse, die früher mit zahlreichen Kellern im I. Wiener Gemeindebezirk verbunden waren, wurden in den vergangenen Jahren zugeschüttet und schließlich ganz zugemauert. Bevor das Bretzl-Gwölb 1970 als Kneipe eingerichtet wurde, befand sich hier über 30 Jahre lang eine Backstube. Es war eine der ersten Bäckereien in Wien, die Laugenbrezeln herstellten. Sie wurde somit zum Namensgeber für die Kneipe. »Gwölb«, als von Johann Nestroy geprägte Wiener Bezeichnung für ein Kellerlokal, hat hier einen doppelten Sinn, da es sich auch baulich um richtige Gewölbearchitektur handelt.

Viele Stiegen führen hinab in den ersten Schankraum. An jedem Treppenabsatz befindet sich ein Podest mit einem der Apostel in einer Mauernische. Gleich im ersten Raum rechts steht eine Nachbildung der Zwölf-Apostel-Uhr, die nach einem Original aus dem 17. Jahrhundert gestaltet wurde, das sich im Wiener Uhrenmuseum befindet. Jede Viertelstunde läßt einer der Apostel einen Glockenton erklingen. Zu jeder vollen Stunde laufen alle zwölf Apostel im Kreis. In seitlichen Nischen befinden sich gemütliche Sitzecken, darüber alte Kronleuchter. Die Räume sind mit antikem Mobiliar ausgestattet. Geht man weiter, so kommt man an der Küche vorbei und über eine steile Treppe in den zweiten Keller. Hier besteht der Boden aus schwarzen Ziegeln. Das Mauerwerk weist charakteristische romanische Steinquader auf und reicht bis in die Zeit um 1100 zurück. Urkundlich wurde das Haus zuerst 1339 erwähnt. Die frühbarocke Wölbung des unteren Kellers stammt aus dem Jahr 1561, als das Haus nach seiner Zerstörung wieder aufgebaut wurde. Im dritten Gewölbe, dem »Brunnenkeller«, befindet sich die einzige in Wien noch zugängliche gotische Brunnenstube. Das Lokal mit seinen insgesamt drei Untergeschossen liegt im ältesten Viertel der Wiener Innenstadt. Die Kellerräumlichkeiten waren früher ein Teil der Katakomben. Dem Ambiente entsprechend gibt es hier typische Altwiener Küche, zum Beispiel Grammelknödel, Blunzengröstl oder Kümmelbraten, zum Nachtisch Mehlspeisen wie Apfelstrudel, Germknödel mit Vanillesauce oder Topfenstrudel. So mancher wird sicherlich schon vor lauter Gemütlichkeit ein oder zwei »Glaserl zvü ghobt habm« und hatte dann Schwierigkeiten, die vielen Stiegen wieder nach oben zu erklimmen. Ebenfalls im I. Bezirk, in dem Verbindungsgäßchen Haarhof liegt ein Lokal, in dem schon während der Türkenkriege die Verteidiger der Stadt beim Grafen Esterhazy mit reichlich Freiwein bewirtet worden sein sollen: der Esterhazykeller. Franz Joseph Haydn (1732-1809) stand von 1766 bis 1790 als Erster Kapellmeister im Dienste des Fürsten und wohnte zeitweise auch in diesem Haus. Heute noch ist nach ihm eine der vielen Schankstuben benannt. Der Esterhazykeller war im 19. Jahrhundert für seine weinselige Atmosphäre bekannt. Der Publizist und Schriftsteller August Silberstein (1827-1900) berichtet von einem Besuch: »Hier heißt es unbedingt und ohne allen Scherz stehen bleiben und harren, bis sich das Auge an das Dunkel gewöhnt hat, denn sonst kann man plötzlich carambolieren und hat ein wildfremdes und wildes Gesicht mit blitzenden Augen vor sich, oder man glaubt sich vorwärts zu tasten und ergreift mit den ausgestreckten Händen eine fremde Nase. Ist dieses Harren nach ein bis zwei Minuten vorüber, dann ahnt oder entdeckt man die Grenzen der Wände und ringsum daran krabbelnde, sich rührende, theils sitzende Personen ... Der Esterhazykeller will nichts sein, als ein Weinbehältnis, im Grunde nur zum Vergnügen des Besitzers, welcher daraus mehr als lediglich den Trunk schöpft; denn da weder der erste Stammhalter des fürstlichen Hauses, noch seine sämtlichen Nachfolger bis auf den heutigen Tag vermochten, die gesamten vorhandenen stattlichen Fässer auszutrinken, so ließen und lassen sie die andere sterbliche Menschheit theilnehmen, gegen die Bitte, daß bezahlt wird - und so ist die Unterhaltung des Besitzers, welche mannigfaltige Formen hat, nicht gestört, vielmehr sehr gefördert ... Daß man etwa das nicht entleerte Glas im Dunkeln heimlich mitnehme und den köstlichen Inhalt sich wahre, das kümmert und bedrängt ihn nicht. Wer an das Tischlein getreten - und jeder Pilger zu dieser Kaaba muß das - hat bei seinem Begehren nach einem Weine und bei dem Bezahlen desselben das Glas mitbezahlt; erst wenn das geschehen, kann er das Glas vom Tischchen nehmen, heben und sich selbst dazu von dannen, denn Glaskontrolle ist ebensowenig wie andere Bedienung ...« Heutzutage genießen vor allem Touristen hier ihr Vierterl. Bei Hausmannskost und Heurigenküche wie Liptauer, Geselchtem, Blunz'n (Blutwurst), Most oder Schmalzbroten stehen für besondere Anlässe und Feierlichkeiten neben den sieben Gasträumen in zwei Etagen auch noch der Prinzenkeller oder der Türkenkeller zur Verfügung. Nach der Schleifung der Festungsanlagen beschloß der Wiener Gemeinderat im Jahre 1871, im Zuge der Stadterweiterung im Bereich der Ringstraße ein neues, repräsentatives Rathaus zu bauen. Die Arbeiten konnten schließlich 1883 mit der feierlichen Eröffnung abgeschlossen werden. Der Architekt des Rathauses, Friedrich Schmidt, plante, in den Kellergewölben Platz für einen großen Gastronomiebetrieb, den Wiener Rathauskeller, zu schaffen. Dieser wurde aber erst viele Jahre nach dem Rathaus, am n. Februar 1899, seiner Bestimmung übergeben. Der Keller umfaßt eine Reihe prachtvoller Säle, die immer noch zu den großen Attraktionen der gastronomischen Wiener Unterwelt gerechnet werden können: unter anderem den Rittersaal, den Grinzinger Keller, den Salon Lanner-Lehar, ferner das Augustin-Stüberl mit bildhaften Darstellungen alter Wiener Sagen oder den Salon Ziehrer. Das Restaurant der gehobenen Preisklasse beeindruckt vor allem durch seine räumlichen Dimensionen und die, in jedem der Säle von neuem überraschende üppige Ausstattung.

Im Kontrast zu den repräsentativen Schankstuben stehen die Wirtschaftsräume auf der gleichen Ebene. Vor allem die Toiletten und Umkleideräume der Mitarbeiter lassen nichts vom Prunk ein paar Meter weiter ahnen. Auch der Weinkeller enttäuscht die Erwartungen: Es handelt sich keineswegs um ein altes Ziegelgewölbe mit ehrwürdigen Bouteillen, sondern um einen nüchtern getünchten Lagerraum, in dem allerlei Getränke gestapelt werden. Das muß aber die Gäste nicht weiter stören, denn sie bekommen diese Teile der Gaststätte ohnehin nicht zu sehen. Statt dessen können sie sich auf der Suche nach der Wiener Gemütlichkeit im Grinzinger Keller niederlassen. Dort, wo ein Teil eines holzgeschnitzten 70 000 Liter fassenden Grinzinger Fasses steht, wird man dann noch bisweilen mit Operetten-Melodien, gespielt vom Salonorchester »Gloriette«, unterhalten. Doch nicht nur auf Geigentöne und Zitherklänge muß man in unterirdischen Kneipen gefaßt sein, schon der Name manches Clubs, wie etwa des Funky Pub in der Bennogasse im VIII. Bezirk, läßt auf andere Musikrichtungen und somit auch auf ein anderes Publikum schließen. In der Tat konnten sich nicht nur zahlreiche alteingesessene Lokale über Jahrhunderte hinweg behaupten, immer wieder kamen neue Clubs und Szene-Treffs, häufig auch außerhalb der Innenstadt gelegen, hinzu. Unterirdische Gewölbe sind bei Kneipiers und Gästen gleichermaßen beliebt, nicht zuletzt, da sie den Lärmpegel, der insbesondere bei Live-Konzerten erreicht wird, für die Anwohner auf ein erträgliches Maß reduzieren. Diesen Lärmschutz-Effekt haben sich auch zahlreiche Bands in ihren Probekellern zunutze gemacht. Viele von ihnen existieren nur halblegal, sind von den Eigentümern der Immobilien geduldet. So etwa in der Neubaugasse im VII. Wiener Gemeindebezirk. Dort geht man durch eine Hofeinfahrt und findet in einer seitlichen Nische einen Kellereingang aus der Jahrhundertwende. Der Weg führt über Kellerstiegen und verwinkelte Gänge mit Lehmboden, vorbei an maroden Holztüren, und endet in einem vielleicht zehn Quadratmeter großen Raum. Wände und Decken sind zusätzlich mit Styropor-Platten und Eierkartons verkleidet. An bestimmten Wochentagen treffen sich hier Schlagzeuger, Gitarristen und Sänger zum gemeinsamen Musizieren. Sicherlich gibt es viele Orte dieser Art in der Stadt, bei denen man sich mit den Nachbarn oder dem Hausbesitzer arrangiert, Stromleitungen angezapft, Baustellen-Zubehör zur Abdichtung gekauft oder »besorgt« und sehr viel Zeit investiert hat. Bevor der Stahlbeton Einzug in den modernen Hausbau genommen hat, wiesen tragende Mauern noch häufig Stärken zwischen ein und zwei Metern auf: Ein großer Vorteil, was den Schallschutz angeht. Proberäume dieser Art sind in neuartigen Wohnbau-Silos kaum denkbar. Allzu munter würde sich der Schall in Beton und Stahl fortpflanzen. Ein regelrechtes Keller-Labyrinth mit neuzeitlicher Bewirtschaftung und Live-Musik bieten die Lokale Papas Tapas, ZU GA B E und Atrium im IV. Bezirk am Schwarzenbergplatz. Dort findet man halb versteckt den Eingang zu Papas Tapas, der am ehesten an die Kajütentür eines alten Seelenverkäufers erinnert. Nach etwa 15 Stufen erreicht man eine galerieartige obere Ebene, die mit einem schmiedeeisernen Geländer abschließt. Von dort hat man Ausblick auf das tiefer gelegene restliche Lokal und die Bühne. Tische und Stühle erinnern an vergangene Zeiten, wie auch die Atmosphäre des Lokals an das Chikago der dreißiger Jahre angelehnt zu sein scheint. Unter der Galerie befinden sich weitere Sitznischen, Holzbänke, Hocker und Stehtische sowie eine Bar. Seit 1980 begann so manche Musikerkarriere in Österreich auf dieser graffitigeschmückten Bühne. Auch ein zweites Lokal, ZU GA BE, ist über denselben Eingang zu betreten, und ist man ganz unten angelangt, stellt man spätestens bei der Toilette fest, daß sich hier außerdem noch die Gäste eines dritten Lokales, des Atriums, tummeln. Will man von dort zu seinem Platz zurückkehren, bemerkt man erst, wie verwinkelt die ganze Kelleranlage gebaut ist.

Das Lokal Weberknecht, das es seit rund acht Jahren gibt, nutzt Räumlichkeiten unter den Wiener Stadtbahnbögen, die schon länger als Gastraum gedient haben. Hier, im XVI. Wiener Gemeindebezirk am Lerchenfelder Gürtel, befand sich zunächst das Gasthaus Wunsch, das vor allem in der Nachkriegszeit sehr beliebt war. In den letzten Jahren allerdings diente es eher als Treffpunkt für die sogenannten Sandler, also Bettler und Obdachlose. Seit der Wiederbelebung des Lokals unter dem Namen Weberknecht wird hier die ganze Woche lang ein vielfältiges Programm geboten: von irischer oder bretonischer Live-Musik über Diavorträge bis hin zu Motorradfahrertreffen. Dadurch war der Weberknecht eines der ersten Lokale, die hier im »Rotlicht-Bereich« des Wiener Gürtels andere Akzente setzten. Erst später kam dann die durch die Europäische Union geförderte Nutzung der Stadtbahnbögen hinzu, durch die nun ein eigenes Szeneleben entstehen und sich das Image des Gürtel-Areals bessern soll. Schon etwas länger Anlaufstation für Nachtschwärmer in Wien ist der Camera Club in der Neubaugasse im VII. Bezirk. Das Lokal erstreckt sich über zwei Kellerstockwerke, die durch eine Wendeltreppe verbunden sind. Hier tummelt sich seit 30 Jahren ein recht bunt gemischtes Völkchen. Der Türsteher vor dem Camera ist auf Besucher, die nach Presse oder Schlimmerem aussehen, nicht gut zu sprechen, und seine Warnung klingt bedrohlich: »Wan da ana an Fotoaparat siecht, kummst nimma auße und dan wiast nächstns vun da Putzfrau gfundn.« Aber auch viele der Besucher scheinen ähnlich allergisch zu reagieren und verlassen beim Anblick eines harmlosen Fotoapparates fluchtartig die Bildfläche. Sind das Prominente, die unerkannt bleiben wollen, oder haben wir hier im Souterrain einen Treffpunkt der Unterwelt entdeckt? Fragen zur Geschichte des Lokals wehrt der freundliche Geschäftsführer lachend ab, und der Türsteher ergänzt augenzwinkernd: »Do fragst anfoch beim Kommissariat, dann kriagst ollas!«

Die Unterwelt im Untergrund

»Zu einer aufsehenerregenden Verbrecherjagd kam es gestern nachmittag auf dem Schwedenplatz. Passanten hatten im dritten Stock der Ruine des ehemaligen Cafe Silier einen jungen Burschen herumturnen gesehen und die Polizei darauf aufmerksam gemacht. Da Grund zu der Vermutung bestand, daß es sich bei dem Burschen um einen der Diebe handle, die in den zerbombten Häusern wertvolles Altmaterial stehlen, rückte die Polizei mit einem Überfallsauto und einem Spürhund aus, um den Burschen, der sich nicht freiwillig von seinem luftigen Standplatz herunterbewegen wollte, zu fassen. Schließlich versuchte der junge Mann, durch die Kellerräume der Bombenruine zu entwischen, doch konnte er von der Polizei gefaßt werden. Es handelt sich bei dem Verhafteten um einen Sechzehnjährigen, dem schon mehrere Diebstähle von Altmaterial in zerstörten Häusern nachgewiesen werden konnten. Der Vorfall hat unter den Passanten großes Aufsehen hervorgerufen.«

weiträumig miteinander verbunden worden. Das Luftschutz-Raumnetz Innere Stadt war somit - von seinen Planern sicher nicht beabsichtigt - ein wunderbarer Tummelplatz für Ganoven aller Art. In der Kriminalgeschichte gibt es immer wieder Kapitalverbrechen, die sich im Untergrund ereignet haben. In Kellern oder Kanälen bietet sich zunächst ein abgeschiedener Tatort, der vor unerwünschten Besuchern schützt, und außerdem ein gedeckter Fluchtweg. Hinzu kommt sicher, daß Randfiguren der Gesellschaft häufig mit den Gegebenheiten unter Tage besonders vertraut waren, da sie in einigen Fällen zeitweise hier sogar gelebt haben. Der Blick in die »kriminellen« Untergründe ermöglicht in den folgenden Fällen meist auch einen Blick auf die Hintergründe der Verbrechen, die im Umfeld von Kanalisation, Wienfluß oder auch Donaukanal begangen oder entdeckt worden sind.

In einigen Fällen kam es vor, daß ein Täter versucht hat, eine Leiche einfach im Kanal verschwinden zu lassen. Der Schneidergeselle Raimund Lewisch ermordete seine Freundin Anna Gangisch am 1. Dezember 1861. Zuvor hatte er ihr versprochen, sie zu heiraten, lernte jedoch ein anderes Mädchen kennen und wollte nun seine alte Freundin, derer er überdrüssig geworden war, schnell loswerden. Er zerstückelte ihre Leiche und warf die Teile in den Hauskanal der Mölkerbastei. Der Mörder ging anschließend in gespielter Sorge selbst zur Polizei, um eine Abgängigkeitsanzeige aufzugeben. Er sei mit seiner Freundin noch in einem Gasthaus gewesen, teilte er dem ihn verhörenden Kommissar mit. Schon wollte man Lewisch gehenlassen, als die Nachricht vom Fund der Leiche der Frau zur Polizeistation kam. Der angeschwemmte Rumpf der Ermordeten war im Donaukanal in Höhe des Kettensteges gefunden worden, in der Nähe der heutigen Salztorbrücke. Anhand des Mageninhalts konnte die Leiche als Lewischs Freundin identifiziert werden. Daß er ihr Mörder war, verschwieg Lewisch noch. Als er nach dem Verhör im Landesgericht abgeführt wurde, erkannte er die Ausweglosigkeit seiner Situation und stürzte sich über das Geländer des Stiegenhauses. Als Schwerverletzter im Spital wurde er schließlich geständig. Noch bevor es zu einer Verhandlung kommen konnte, erlag er den Verletzungen, die er sich bei seinem Selbstmordversuch zugezogen hatte. Der Mörder, der sich seiner Sache einst so sicher war, hatte nicht damit gerechnet, daß der Hauskanal nach seiner Einmündung in den Donaukanal die Leiche so schnell wieder freigeben würde. Häufig waren es natürlich die Männer, die im Abwassersystem ihre tägliche Arbeit zu verrichten hatten, die solche für die Polizei interessante Entdeckungen machten.

Wo aber kam nun dieser grausige Fund her? Zunächst vermutete man, »daß der Kopf von einer Leiche eines Ertrunkenen stamme. Der Verwesungsprozeß hätte es erklärlich gemacht, daß, als sich der Leichnam im Fluß irgendwo verfing, der Kopf vom Rumpf getrennt wurde.« Ein später hinzugezogener Gerichtsmediziner nahm die Obduktion vor. Der Kopf wurde vom Schlamm gereinigt, und man stellte fest, daß der Hals mit einem scharfen Messer durchtrennt worden war. Zudem waren zwei schwere Hiebverletzungen zu sehen. Bald war man davon überzeugt, daß es sich um einen Mord handeln mußte, da »zwei bis auf das Gehirn reichende Wunden« nur von einem »scharfen Messer« stammen konnten. Abgängigkeitsanzeigen halfen bei der Identifizierung der Leiche. Es handelte sich um den 65Jährigen Michael Sack, den alleinstehenden Besitzer einer Trafik, eines Tabakladens. Er war Invalide, trug eine Beinprothese und mußte sich mit Hilfe von Krücken fortbewegen. Sack bezog nicht nur Einkünfte aus seinem Geschäft, sondern war außerdem als Bettler tätig. Auf diese Weise hatte sich der Trafikant ein Vermögen angehäuft. Zeit seines Lebens unterhielt er zahlreiche Frauenbekanntschaften, blieb trotz allem aber ein stets mißtrauischer Einzelgänger. Ein ganz unkomplizierter Zeitgenosse scheint er nicht gewesen zu sein: Allein in seiner Trafik gaben sich im Laufe der Zeit rund 40 Verkäuferinnen die Klinke in die Hand. Sack wurde am 28. März 1929 zum letzten Mal lebend gesehen, als er mit zwei unbekannten Frauen eine Gaststätte besuchte. Rund zwei Wochen, nachdem man seinen Kopf im Wienfluß entdeckt hatte, fand man seinen verwesten Rumpf im Mühlbach in Hütteldorf. Der Leiter der Ermittlungen erhoffte sich damals durch diese Entdeckung Hinweise auf den oder die Täter, doch der Fall »Michael Sack« konnte bis heute nicht aufgeklärt werden. Unter den zahlreichen Verbrechen, die in Verbindung zur Unterstadt stehen, bot eines Stoff, den man sicher zu einer schaurigen Moritat hätte verarbeiten können. Obwohl die Fettfischer im Regelfall den Kontakt zur Obrigkeit nicht gerade suchten und mancherlei »Fang«, der ihnen ins Netz gegangen war, für sich behielten, wandten sich drei von ihnen - Johann Böhm, Josef Ovzenijek und Johann Watzlawik - am 10. April des Jahres 1932 freiwillig an die Polizei. Sie waren, bei der Suche nach verwertbaren Fett-, Knochen- und Fleischresten, im Simmeringer Hauptkanal, einem Kanalisationszufluß in den Donaukanal, auf Körperteile offensichtlich menschlichen Ursprungs gestoßen. »80 Brocken handtellergroße Fleischstücke«, die sich als Leichenteile von der »Bauchdecke einer korpulenten Frau« identifizieren ließen, wurden nacheinander dort angeschwemmt. Statt zum Seifensieder gelangten sie jedoch in die Gerichtsmedizin. Nach einer Großfahndung meldete sich ein Hilfsarbeiter, der seit einiger Zeit seine Freundin, die Büglerin Maria Walter, vermißte. Aufgrund einiger Merkmale konnte er die Frau identifizieren. Nun war der Weg der Kriminalisten zur Schwester der Toten und deren Lebensgefährten, dem 38jährigen Hilfsarbeiter Franz Gruber, nicht mehr weit. Sowohl in der Wohnung der Ermordeten als auch in der Wohnung Grubers konnten zahlreiche Blutspuren sichergestellt werden. Die Ermittlungen ergaben, daß der Verdächtige mit den beiden Schwestern ein Dreiecksverhältnis unterhalten hatte. Als er Maria Walters überdrüssig geworden war, erdrosselte der bereits 18 Mal Vorbestrafte die Frau. Ein Verbrennen der zerstückelten Leiche mißlang, und so zerkleinerte er den Körper weiter und warf ihn in den Kanal. Marias Schwester wußte von dem Mordplan ihres Freundes und beging nach der Klärung des Verbrechens Selbstmord. Der Täter wurde zu 20 Jahren schweren Kerkers verurteilt und verstarb 1942 in einer Strafanstalt. Für die Überwachung des weitläufigen Abwassersystems wurde während der innenpolitischen Spannungen Ende der zwanziger Jahre eine Spezialeinheit der Wiener Polizei aufgestellt: die Kanalbrigade. Linke und rechte Extremisten hatten in dieser Zeit das Kanalnetz als Waffen- und Munitionslager, aber auch als Fluchtweg genutzt. Die Brigade bestand zunächst aus rund 30 Mann, deren Hauptaufgabe die ständige »Bestreifung« des Kanalnetzes war. Während des Kriegs wurde die Einheit verkleinert und in »Kanalzug« umbenannt. Dieser Zug hatte seinen Sitz in einem Trakt der Hofburg. Zusätzlich mußten die Angehörigen dieser Spezialeinheit nun auch das Luftschutz-Raumnetz Innere Stadt kontrollieren, das fast die gesamte Innenstadt durchzog. Auch nach Kriegsende blieb die Einheit bestehen. Nun hatte sie hauptsächlich gegen das Banden- und Schieberwesen vorzugehen, das sich Keller und Kanalisation zunutze gemacht hatte. Heute werden die Aufgaben der Kanalbrigade von der Sicherheitstruppe WEGA (Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung) der Polizei wahrgenommen, die aus rund 50 Mann besteht. Die WEGA führt ebenfalls routinemäßig Streifen im Untergrund durch, allerdings seltener als früher. Einbrüche unter Ausnutzung der Wiener Kanäle werden nur noch von wenigen Spezialisten durchgeführt, und außerdem dürfen nach der Wiener Bauordnung »schliefbare«, also begehbare Hauskanäle nicht mehr gebaut werden. Die WEGA wird meist zur Nachtzeit eingesetzt, weil die Kanäle im Schutz der Dunkelheit von Unbefugten unauffälliger betreten werden können, die sich dann dort bei niedrigerem nächtlichem Wasserstand bequem fortbewegen. Zusätzlich zum Kanalnetz müssen heute auch die weitläufigen Schächte und Tunnel der Fernwärmeleitungen in die Bestreifung mit einbezogen werden, da sie zum bevorzugten Quartier von Wohnungslosen geworden sind. Ansonsten kommen die Männer der WEGA bei hohen Staatsbesuchen, bei der Objektbewachung oder im Fall von unkontrollierten Schadstoffaustritten ins Abwasser zum Einsatz. Als besonderer Service für die Bürger werden gelegentlich sogar verlorene Gegenstände, die durch ein Gulliloch gefallen sind, oder Haustiere, die sich verlaufen haben, aus dem Kanalsystem geborgen. Doch sogar in unseren Tagen, in den Zeiten von »Aktenzeichen XY - ungelöst« spielt der Kanal manchmal noch eine wichtige Rolle für die Unterwelt. »Zu unserem nächsten Fall schalten wir um nach Wien - bitte, Peter Nidetzky...« - wie oft hat man die Überleitung ins ORF-Sendezentrum in dieser oder ähnlicher Weise schon gehört, und wie oft stand Wien im Brennpunkt des internationalen Drogenschmuggels, der Bandenkriminalität oder des heimtückischen Mordes. In einem dieser von den Fernsehkommissaren präsentierten Fälle ging es unblutig zu, und der Zuschauer war von der gewissenhaften Vorbereitung und der trickreichen Durchführung dieses großangelegten Juwelenraubs fasziniert. Da suchten zunächst unbekannte Männer ein Juweliergeschäft im IX. Wiener Gemeindebezirk auf und fingen an, es unter Zuhilfenahme von Regenschirmen unauffällig zu vermessen. Aber nicht nur im Verkaufslokal, sondern auch auf der Straße wurden sie aktiv: zählten Schritte und schätzten Entfernungen ab. All diese Vorbereitungen waren Teil eines Plans, den Juwelier zu überfallen. Die Männer wollten über die Kanalisation und verschiedene Keller in das Haus mit dem Juweliergeschäft eindringen. Durch den Umweg über das Abwassersystem konnten sie es schaffen, das Alarmsystem des Juweliers zu umgehen: sie befanden sich dann schon hinter dem Verkaufstisch des Geschäftes. Hier mußten sie nur noch die Schubladen aufziehen und die Beute einsammeln. Nach dem heutigen Wissensstand läßt sich der Weg der Täter durch die Kanalisation etwa wie folgt rekonstruieren: An der Einmündung des Alserbachs in den Donaukanal ist die Bande offenbar mit dem Schlauchboot in das unterirdische Kanalnetz eingedrungen.

Im dritten Haus angelangt, durchbrachen die Täter den Fußboden des Geschäfts genau hinter dem Tresen. Sie waren an der Stelle angekommen, die sie bei ihren Planungen angepeilt hatten. Die Vorbereitungen und Grabungsarbeiten für diesen Einbruch mußten ungefähr eine Woche gedauert haben. Besonders peinlich für die Gesetzeshüter in diesem Zusammenhang: das Verbrechen hatte sich praktisch vor der Tür des zuständigen Kommissariats abgespielt. Am 16. Februar 2001 konnten in Breslau in Polen drei Männer festgenommen werden, bei denen Teile der Beute gefunden wurden. »Aktenzeichen XY« berichtete noch in der Sendung am selben Tag davon. Der Fall scheint damit nun geklärt zu sein. Sind schließlich die Täter ermittelt und bereits vor Gericht gestellt worden, landen die umfangreichen Aktenbestände, in denen man ihre Straftaten dokumentiert hat, unter Umständen wieder im Untergrund. Mord und Totschlag, schwerer Raub mit Geiselnahme oder ohne, Finanzskandale, politische Intrigen, Attentatsversuche - fein säuberlich gebündelt zu Papierpaketen, finden sie alle Eingang in das »Archiv der Kriminalität« im Landesgerichtsgebäude. Das Gebäude entstand in den Jahren 1831-1839 auf dem Gelände des 1784 aufgelassenen Neuen Stephansfreithof. Seit dem 16. Dezember 1876 fanden in einem der Höfe die nun nicht mehr öffentlichen Hinrichtungen durch den Galgen statt. Der erste Delinquent soll der Raubmörder Enrico Francesconi gewesen sein. Ein solches Schicksal haben die Kriminellen dort heute freilich nicht mehr zu befürchten. Sie hinterlassen ihre Spuren dagegen in den stetig wachsenden Aktenbergen, denn bis zu 50 Jahre müssen die einzelnen Vorgänge im Hause aufbewahrt werden. Besonders aufsehenerregende Schauerstücke und politisch relevante Kriminalfälle tragen sogar den Vermerk: »dauernd aufbewahren«. So bleiben berühmte Fälle der Nachwelt erhalten und werden nicht wie gewöhnliche Akten nach einiger Zeit vernichtet. Kein Wunder also, daß kaum ein Archivbestand im Wiener Untergrund schneller wächst als der in den Kellern des Wiener Landesgerichts. Allerdings dauert es eine Weile, bis selbst der aufsehenerregendste Kriminalfall gebündelt in den Eisenregalen des Grauen Hauses, wie das Wiener »Landl« auch genannt wird, landet. Zwischen Tatbegehung, Aktenabschluß und Deponierung vergehen schon einmal Zeiträume, in denen die ärgsten Verbrechen in der Öffentlichkeit in Vergessenheit geraten sind.

Auch das Wiener Kriminalmuseum ist teilweise in unterirdischen Räumen untergebracht. Das in der Großen Sperlgasse 24 im II. Wiener Gemeindebezirk gelegene Museum wurde 1991 an diesem Ort eröffnet. Viele Exponate haben eine bereits beachtliche Geschichte hinter sich und wurden zum Teil im ehemaligen Polizeimuseum im »k. k. Polizei-Gebäude an der Elisabeth-Promenade« und davor in der »k. k. Polizeidirektion« am Schottenring zusammengetragen. Die ältesten Ausstellungsstücke stammen vom Ende des 17. Jahrhunderts. Der Museumsleiter, Harald Seyrl, der zugleich dem Institut für historische Kriminologie angehört, hat sich dieses 400 Jahre alte Seifensiederhaus in der Leopoldstadt für die Neuaufstellung der vielen, mitunter makabren Objekte gezielt ausgesucht. Denn »die Kriminalgeschichte ist nicht allein Materie von Mord und Totschlag, sondern Teil der Kulturgeschichte eines Landes. Das Museum zeigt Kriminalgeschichte als ergiebigen Spiegel gesellschaftlich-politischer Veränderungen und präsentiert die Vergangenheit aus einer unüblichen, dafür aber um so spannenderen Perspektive. In 20 Schauräumen (...) wird die Geschichte des Wiener Justiz- und Polizeiwesens vom späten Mittelalter bis in unsere Tage in eindrucksvoller, auch nachdenklich stimmender Weise dokumentiert. Die Schau historischer Tatwaffen und Präparate, ergänzt durch entsprechende Hinweise, führt zu den Abgründen der menschlichen Existenz - korrespondierend dazu findet man die Antworten des Staates auf Übergriffe gegen Stadt und Gesellschaft.« Gezeigt werden unter

anderem viele Tarwerkzeuge wie Revolver, Messer, Feilen und Äxte

oder Beweisstücke, etwa Kleidungsstücke, Giftampullen und

Gesichtsmoulagen (Gesichtsabformungen).

Folterkeller und Spionagetunnel

Doch nicht nur Kriminelle, auch der Staat oder seine Repräsentanten haben den Untergrund für ihre Zwecke genutzt und dabei nicht selten selbst die Grenzen des Rechts überschritten. Wollte man andere ausspionieren, so mußte man häufig auf Geheimgänge und unterirdische Verbindungen zurückgreifen. Solche versteckten Abhöreinrichtungen gab es bereits zur Zeit Maria Theresias. Graf Wenzel von Kaunitz, seinerzeit einer der mächtigsten Männer im Staate, bediente sich solcher Anlagen. Die Reste seines damaligen Jagdschlosses an der Einmündung der Ungargasse in den Rennweg bilden heute den Kern der Klosterschule zum heiligsten Herzen Jesu, besser bekannt unter dem Namen »Sacre Coeur«. Es war bekannt, daß es in dem Gebäude einige sorgfältig kaschierte unterirdische Gänge, Verstecke und Versammlungsräume gab. Beim Einbau eines Milchaufzugs zur bequemeren Verköstigung der Schüler im Jahre 1980 stieß man auf ein Gewölbe, das über Kellerkammern, Stiegen und Durchschlupfe zu einem Türbogen führt, der den Zutritt zu einem Geheimgang markiert. Sein Verlauf konnte noch nicht rekonstruiert werden. Häufig sind in alten Gebäuden solche Gänge zu Fluchtzwecken angelegt worden. Und im Mezzanin, einem Zwischengeschoß, fand man einen Pfeiler, der offensichtlich ohne statische Notwendigkeit war. Wo sich heute der Speisesaal der Schule befindet, war zur Zeit des Grafen Wenzel von Kaunitz ein Umkleideraum. Als man den Pfeiler entfernte, kam ein Lauschkanal zum darüber liegenden Zimmer zutage. Es handelt sich um ein ins Mauerwerk eingelassenes Metallgebilde von der Stärke eines Ofenrohrs, das weit über 200 Jahre alt sein muß und vermutlich dem Grafen zum Abhören der Gespräche seiner Bediensteten und Besucher gedient hat. Nach dem Anschluß Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland, der mit dem Einmarsch deutsche Truppen am 12. März 1938 vollzogen wurde, hatten sämtliche Staats- und Parteiorganisationen auch entsprechende Ableger in Wien. Die Geheime Staatspolizei (Gestapo), eines der wichtigsten Unterdrückungsinstrumente, ließ sich zunächst in drei Gebäuden nieder: In der Herrengasse 7 im I. Bezirk befand sich die Abteilung Personalangelegenheiten und Organisation, zuvor war dieses Gebäude vom österreichischen Innenministerium genutzt worden. Die Abteilung II (Innenpolitische Exekutive) befand sich am Schottenring u, wo zuvor die Polizeidirektion Wien gewesen war. Die Außenpolitische Exekutive und Spionageabwehr (Abteilung III) befand sich in der Herrengasse 7 und 13, im ehemaligen Amt der Niederösterreichischen Landesregierung. Ab Mitte April 1938 zogen die Diensstellen der Gestapo ins ehemalige Hotel »Metropole« am Morzinplatz Nr. 4, das dann zum Hauptquartier wurde. Das im Jahr der Wiener Weltausstellung 1873 errichtete repräsentative Gebäude im Stil des Neoklassizismus zählte bald als Untersuchungsgefängnis zu den gefürchtetsten Häusern in der Stadt. Am 12. März 1938 waren deutsche Truppen unter dem Jubel von großen Teilen der österreichischen Bevölkerung in das Land einmarschiert, und schon zur selben Zeit begannen die Verhaftungen und Exzesse gegen Regimegegner und Juden, es kam kurzfristig zu über 70 000 Festnahmen. Auch im Hauptquartier der Gestapo gab es zahlreiche Zellen, in denen Inhaftierte zum Verhör gefangengehalten wurden. Dazu zählten etliche Gewölbe im Kellergeschoß, die zum Teil noch bis 1942 auch als Kohle- und Materiallager genutzt wurden. Augenzeugen berichten, daß hier sogar furchtbare Folterungen stattgefunden haben sollen. Wie die Gestapo mit Gefangenen überall in Europa umging, wurde während der Nürnberger Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher ausführlich dokumentiert.

Dann schlugen sie mich mit einem Ochsenziemer, besonders ins Kreuz und ins Gesicht. Diese Folterungen dauerten an diesem Tag drei Stunden. (...) Am Freitag, dem 16. Juni, geschah nochmals das gleiche, dauerte aber nur 11/2 Stunden, da ich erschöpft war und sie mich auf einer Bahre in meine Zelle zurück brachten. (...) Am Samstag abermals noch schlimmere Folterungen. Da mußte ich meine Sabotagehandlungen eingestehen, denn die Unmenschen stießen mir Nadeln in die Arme. Sie ließen mich von nun an bis zum 10. August in Ruhe. Dann rief man mich in die Schreibstube, um mir mitzuteilen, daß ich zum Tode verurteilt wäre. (...) Man schickte mich nach Brüssel, wo ich am 8. September aus dem Verschlepptenzug von Patrioten aus Brüssel befreit wurde.« Mit der gleichen Grausamkeit gingen die Angehörigen der Gestapo auch im Haus am Morzinplatz gegen Verdächtige und Regimegegner vor. In einem Nachkriegsprozeß in Wien wurde genau beschrieben, welche derartigen Szenen sich im Keller des Hotels »Metropole« zugetragen hatten:

Tragbahre in die Zelle im Hausgefängnis zurückbringen. Außerdem wandten die Gestapobeamten noch eine Vielzahl anderer Torturen bei den Verhören in den Kellerräumlichkeiten an, wie etwa das Untertauchen des Kopfes in einer mit Wasser gefüllten Wanne, das Einspannen der Hände in einen Schraubstock usw.«

Dies gelang ihnen jedoch nicht mehr vollständig. Erst nach der endgültigen Einnahme Wiens durch die Angehörigen der 2. und 3. Ukrainischen Front am 13. April 1945 sprengten Pioniere der Roten Armee die noch stehenden Teile des Hauses. Aber es gibt auch andere Vermutungen über den Untergang des berühmt-berüchtigten Hauptquartiers. Demnach hätten Plünderer das Gebäude am 18. April 1945 in Brand gesteckt. In dem ausgebrannten Haus ereignete sich dann am 22. April eine Detonation. Offensichtlich gloste im Keller unbemerkt ein Feuer. Dort lagerten größere Koks- und wahrscheinlich auch Munitionsvorräte. Diese hätten sich entzündet und dadurch diese Explosion hervorgerufen. An der Stelle, an der sich ursprünglich das Hotel »Metropole« und später das Hauptquartier der Gestapo befand, wurde in den Nachkriegsjahren die Wohnhausanlage »Leopold-Figl-Hof« errichtet. Nebenan befindet sich auf einer unverbauten Wiesenfläche ein Mahnmal für die Opfer des Faschismus, das von Leopold Grausam gestaltet wurde. Österreich und Wien waren nach dem Krieg bis zum Abschluß des Österreichischen Staatsvertrages am 15. Mai 1955 von alliierten Truppen besetzt und in Zonen aufgeteilt. Schon in der Endphase des Kriegs gegen das »Dritte Reich« hatte sich der Interessengegensatz zwischen der Sowjetunion und den Westalliierten immer deutlicher abgezeichnet und war nun zum Kalten Krieg in Europa geworden. Zwar organisierten sie die Verwaltung des Landes und der Stadt noch gemeinsam, hinter den Kulissen wurde aber schon gegeneinander gearbeitet. Die »Vier im Jeep«, Militärpolizisten aus der UdSSR, den USA, Großbritannien und Frankreich, sorgten auf den Straßen von Wien für Ordnung, während im Untergrund die Kämpfer an der unsichtbaren Front gegeneinander vorgingen. »Operation Lord« war der Codename eines Kommandounternehmens, das die Briten im von ihnen besetzten Sektor Wiens durchführten. Mit Tunnels, die sie zu sowjetischen Fernmeldeeinrichtungen vortrieben, gelang es ihnen, von 1953 an die Kommunikation der sowjetischen Truppen in der Stadt abzuhören. Spezialisten des britischen Geheimdienstes unter Leitung des Eton- und Oxford-Absolventen Peter Lunn hatten insgesamt vier Abhörtunnel im Wiener Untergrund angelegt. Einer dieser Tunnel zapfte direkt die Leitung vom sowjetischen Hauptquartier im alten »Hotel Imperial« nach Moskau an. Hier war die Informationsausbeute für die Spione besonders groß. Die Tunnel erforderten nicht nur während des Baus viele Arbeitskräfte, auch ihr Betrieb war sehr personalaufwendig.

Insgesamt dauerte der Lauschangriff drei Jahre und endete erst, als ein Überläufer alles verriet. Telefoningenieure der österreichischen Post hatten in der Folgezeit noch regelmäßig mit den Hinterlassenschaften der Briten zu kämpfen, wenn sie bei Arbeiten an den eigenen Leitungen wieder einmal unvermutet auf einen der alten Tunnel oder eine Zapfstelle gestoßen waren. Sie trafen dann auf Leitungen, deren Sinn und Zweck ihnen zunächst Rätsel aufgab und die Bauarbeiten am Netz verzögern konnten.

Quelle:

Unter Wien/ Glück, La Speranza, Ryborz |

||

|

|

|

Peter Ryborz

alias „Peter van der Unterwelt“ ist Obmann des „Vereines zur Pflege der Unterwelten“ und führte 1996- 2004 über 100.000 Leute mit den „Fackeltouren durch die Unterwelt“ 12m unter dem Naschmarkt entlang des Wienflußtunnels durch die Stadt. Selbst in CNN berichtete man darüber und seither wird er oft als Ansprechpartner bezüglich des historischen Erbes dieser Stadt empfohlen. Mit Wissen und Witz veranstaltet er weiterhin regelmäßige Führungen im ersten Bezirk für alle Interessens- und Altersgruppen, Schulklassen und Wien-Besucher. Ausschnitte aus seinem längst ausverkauften Erstlingbuch „Unter Wien“ finden sich in diesem Heft. Unterschiedliche DVDs über die Unterstadt und ihr Entstehen werden vom Verein angeboten.

|